引进新技术

近日,隆回县人民医院胃肠镜室经过近两个小时的努力,成功为一例胃体粘膜下肿物患者实施内镜粘膜下挖除(ESE)术。

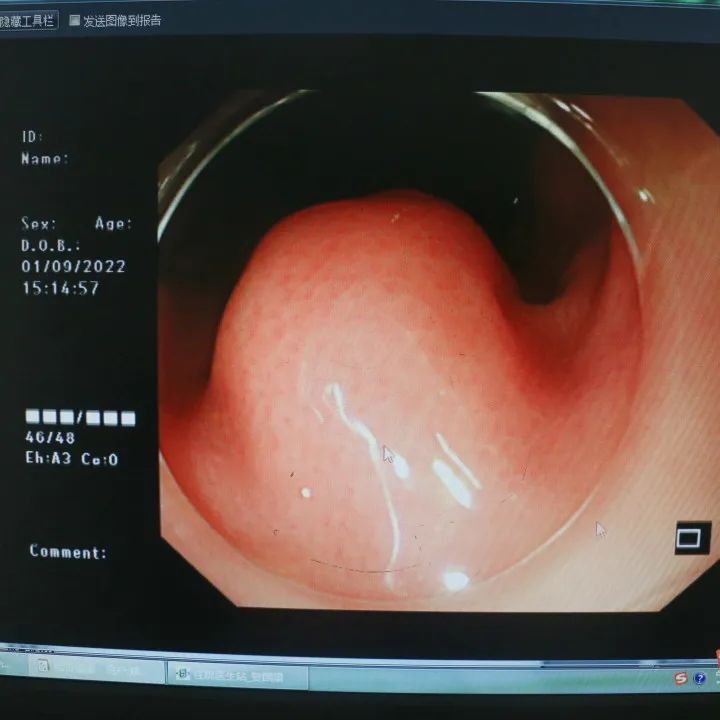

今年55岁的阮某,因胃部隐痛不适1年多,近来又时有呕吐于9月1日来隆回县人民医院行胃镜检查,医师发现患者胃体前壁处有一大小约1.8cmx2.0厘米粘膜下隆起,表面光滑,触之可移动,超声内镜提示病变已经波及固有肌层,呈低回声改变。

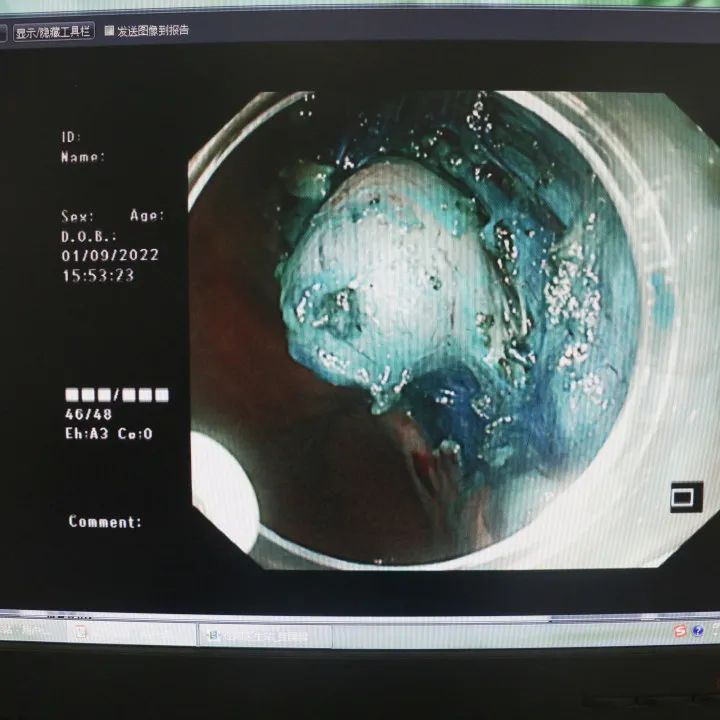

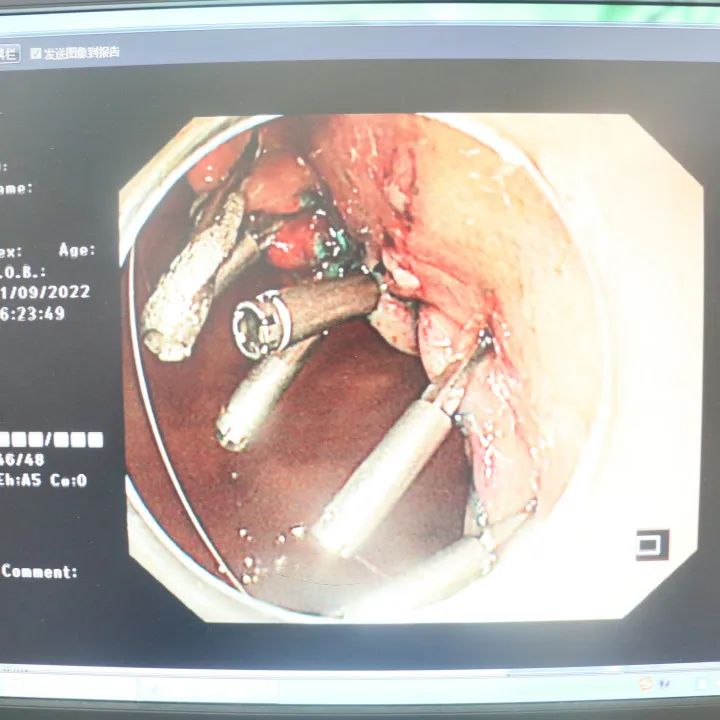

经过前期评估,医师建议患者行内镜下肿物挖除术(ESE)治疗。9月1日下午,在静脉全麻状态下,医院胃肠镜室负责人贺国梁带领科室医护团队再次对患者病灶大小、形态进行仔细观察后,在内镜下以亚甲蓝+盐酸肾上腺素+生理盐水注射行瘤体边缘标记,以针刀模式逐层切开,暴露瘤体,再用IT刀模式将整个病灶完整剥离,创面行电凝及钛夹闭合,瘤体送病理检查。患者手术过程顺利,术中术后未见不良反应,无疼痛、穿孔、腹部不适等并发症。

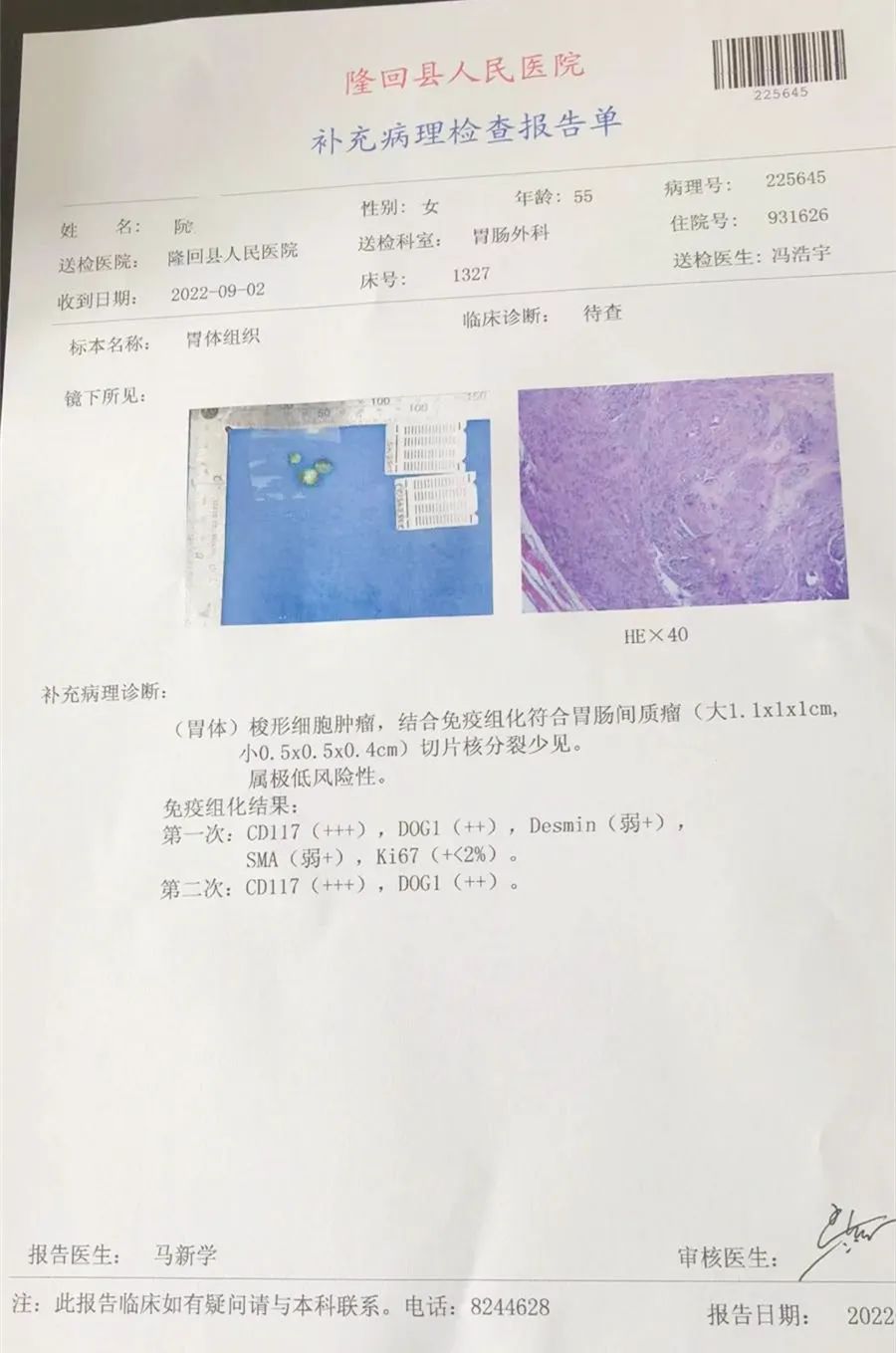

术后患者恢复良好,病理切片及免疫组化结果均提示胃体间质瘤,目前已经顺利出院。

贺国梁介绍,医院胃肠镜室继3年前开展“内镜粘膜下剥离(ESD)术”以来,已经成功完成ESD手术100多例。自去年开始,科室又开展了操作难度更高的“内镜粘膜下挖除(ESE)术”,至今已陆续为数名消化道粘膜下肿物患者施行了ESE手术,成功填补了医院消化内镜在该项诊疗技术上的空白,使消化内镜下治疗业务更加广泛,标志着医院内镜诊疗技术又迈上一个新的台阶。

手术过程

相关科普

内镜粘膜下挖除术(ESE)

“内镜粘膜下挖除术(ESE)”是近年来在“内镜粘膜下剥离术(ESD)”基础上发展起来的一种先进的消化内镜新技术。该项技术在内镜下通过器械切开病变的表面粘膜,充分暴露病变,完整剥离瘤体,然后金属钛夹或联合尼龙绳封闭创面。技术优势在于微创、创伤小,可以完整挖除病灶,患者无需开腹,术后恢复快,腹部不留任何瘢痕,并且保留了消化道的完整性,具有较为经济、安全、并发症少等优点。

ESE技术的主要适应症为向消化道腔内生长为主的良性或低度恶性粘膜下肿瘤(如间质瘤、类癌、平滑肌瘤等)。根据肿瘤的形态和生长的位置,手术方法可以是直接挖除,或者通过粘膜下隧道法切除,甚至消化道壁全层切除,手术切口也是在内镜下缝合。

关于ESD技术与ESE技术

ESD技术主要针对消化道早癌患者,而ESE技术则为消化道黏膜下肿瘤的治疗提供了一种新的方法。

与ESD技术相比,ESE技术操作难度更大,对于术者、手术器械以及助手的配合均有更高的要求。整个手术过程就像用手术刀剥一只熟鸡蛋,既要保证鸡蛋与蛋壳分离,又要保证鸡蛋不碎,并且一半蛋壳要剥下来,而另一半蛋壳则要完整保留下来。

随着消化内镜微创治疗技术的不断发展,目前大部分的消化道粘膜下肿瘤可以在内镜下切除,即内镜下粘膜下肿瘤挖除术(ESE)。

ESE内镜下切除的主要适应证

1、术前检查怀疑或活组织病理学检查证实存在恶性潜能的肿瘤,在内镜切除技术允许的前提下,考虑内镜切除。

2、有症状(如出血、梗阻)的消化道黏膜下肿瘤,考虑内镜切除。

3、术前检查怀疑或病理学检查证实良性,但患者不能规律随访或随访期内瘤体短时间增大较快及内镜治疗意愿强烈的患者可选择行内镜切除。

内镜下切除的禁忌证

1、明确发生淋巴结或远处转移的病变(但对于部分粘膜下肿瘤为获取病理学诊断需大块活组织检查,可视为相对禁忌证)。

2、患者一般情况差、无法耐受内镜手术者。

文:龙图娟

编辑:龙图娟

审核:刘子山